令和2年度の研修会の募集は、定員に達したため、締め切りました。

5月,8月,10月に多年草化した稲の観察会を開催する予定です。関心おありの方は、3月中旬に(資)大家族のブログとフェイスブックで案内を出しますので、そちらにお越しください。

(資)大家族

(資)大家族

最近、化学物質過敏症の方から(橘さん)から「化学物質過敏症は人間本来持っている防衛反応だ」という話を聞きました。私もそう思います。

そもそも「過敏」だというのは、相対的な概念で、周りが鈍感な人ばかりだったら、普通の感覚を持っている人が「過敏」とみなされてしまうわけです。

一番わかりやすい例が、生まれたばかりの赤ちゃんが「体に良くないもの=毒」を飲み込むとすぐに吐き出すことです。まともな本能が働いている赤ちゃんにはそういう力がありますね。

かつて森永ヒ素ミルク事件という悲惨な事件がありました。当時は表に出なかった話ですが、被害者の弁護士だった中坊公平さんは、被害者の聞き取りを進める中で、あることに気が付きました。それは、ヒ素の入ったミルクを飲まされると吐き出した赤ちゃんがいたという事実です。ところが、その意味を理解できない母親は、何度も何度も赤ちゃんにそのミルクを与えたから、お腹がすいて仕方がなくなった赤ちゃんは、やむを得ず、命を繋ぐために毒入りミルクを飲むしかなかったんですね。そうして、神経障害や臓器障害になってしまった。死んだ子もいました。そういう反応をした赤ちゃんがどれくらいいたのかは統計もないし、親も語らないし、正確なところは全くわかりませんが、私はかなりの赤ちゃんはそのような反応をしたんじゃないかと思っています。あの大事件の裏には、そんな母親の悲しい現実がありました。

ですから、翻って考えると、多くの化学物質に反応しない平均的な現代人は果たして「普通」なのか、「鈍感」なのか、わかりません。

前便で紹介した橘さんは芳香剤をつけた宅配便の配達人が配達に来ると、その品物に付着した芳香剤で苦しくなってしまうそうです。それって、きっとわずかな量ですよね。それでも体が反応するんです。芳香剤は、テレビで「30㎝のハッピネス」とかやってる香水ですよね。 それでは、ハッピネス(happiness)どころか、マッドネス(madness)、つまり狂気の沙汰ですよね。

そんな化学物質が我々の体に無害であるはずがありません。それを感じる橘さんはまともなんだと思います。ちゃんと本能が働いている。むしろ私たちのほうがはるかに鈍感なんです。

平均的な現代日本人は、そのような本能が働かなくなっているという点で多かれ少なかれ病的と言うか、危険な状態にあると思います。日常的に化学物質を体に取り込んでいることで、未来のある限界点に向けて、病気爆弾を自ら製造しているような面があると思います。その爆弾が大きくなればなるほど、破裂したときは事態は深刻になりますね。インスタントラーメン症候群は、その好例だと思います。発症したら、たちまち命が奪われかねない恐ろしい病気です。

ということで、こと化学物質に関しては、私は「過敏な人」に教えてもらったほうがいいと思っています。

地球のエネルギーをプラスにする米作り

昨日、一番大口のお客さんにお米を納めてきました。絞めて1800㎏、60俵です。

このお米は全国規模の流通に乗ります。ということは、大型倉庫で保管されます。ということは、納入するときに水分を一定にしないといけません。ということは、乾燥機で水分調整をしながら乾燥させないといけません。ということは、コンバインで刈るのが合理的です。そして、当然ながら、トラクターで耕して、田植え機で植えて・・・、と完全に機械化された稲作になります。

さて、そのような機械化稲作が今の日本ではごくごく一般的に行われていますが、それでは、それで地球全体のエネルギーはプラスになるでしょうか?それとも、マイナスになるでしょうか?

私の恩師、岩澤信夫先生はそれを計算したところ、1キロカロリーのお米を生産するために 農薬と化学肥料を使う化学農法だと、2.3キロカロリーの石油を消費することがわかったそうです。化学農法のお米を食べるということは、石油をがぶ飲みすることを意味しています。そして、化学農法で生産すればするほど、地球全体のエネルギーはどんどん減っていくということです。

それが、有機栽培になると、農薬と化学肥料を使わない分だけ、地球のエネルギー消費が改善されます。しかし、まだプラスにはなりません。それに加えて、不耕起・冬期湛水にすると、トラクターも全然使わなくなって、肥料もいらなくなるので、エネルギー消費はさらに大きく改善されます。ただ、プラスになるかどうかは、今は亡き岩澤先生からは聞くことができませんでした。

そして、ここからは、自然農法の開発者である福岡正信さんの主張になりますが、不耕起・無農薬・無肥料で、かつ全て人力で米を作るのが、最も地球のエネルギーを高めるというのです。ちょっと考えれば、そんなことは当たり前のことなんですが、彼は、もう50年も前に米作りと地球のエネルギー消費の関係について考えていたんですね。高度経済成長真っただ中にあって、エネルギー多消費稲作の行く末を正確に見据えていたんです。すごい人物です。

ということで、専業農家として一番力を入れたいのは、不耕起・冬期湛水の米作りです。しかし、冬期湛水できる田んぼがとても限られていて、自分の夢はほんのわずかしか実現していません。

なので、それならば、市民の皆さんに頑張っていただこうと始めたのが、「やってみ田んぼ」です。自分と自分の家族のお米は自分の体を使って100%人力だけで、有機栽培で、できれば不耕起で、作っていただく。首都圏だったら、そういう方が1000人、1万人と増えていったら、どうでしょうか?母なる地球はとても喜ぶことでしょう!

地球環境のことに関心の高いみなさん、ぜひこのことをちょっと立ち止まって考えていただけないでしょうか?

主食であるお米を自分で作るということは、食の安全と食料の安全保障を確保するだけではなく、この地球にとってもとても良い事なのです。

令和元年11月3日

小川 誠

田植えはいらない

草取りもいらない

肥料もいらない

することは一年中田んぼに水を入れておくことだけ。

そして、秋に稲穂が頭を垂れたら、収穫する。

そんな、何もかも自然に任せっきりの米作りができるようになりました!

嘘のような話ですが、本当です。

稲が多年草化した、不耕起・冬期湛水(冬でも水を入れておくこと)の田んぼではそんなことが可能となったのです。

多年草化と言うのは、田植えした稲株が稲刈りの後、地上部はいったんは枯れますが、地中の生長点が冬の間も生き続けて、そこから翌春に新しい芽を出して、また生長を始めることを言います。 (稲刈り後に生えてくる”ひこばえ””とは全く別物です。それと勘違いする人がとても多いです。)

写真は多年草化した稲の稔りの姿です。普通の稲の稔りと遜色ありません。しっかりと稔っています。

次の写真は第一回目に収穫した稲穂です。収穫方法は「抜穂」(ぬいほ)と言って、熟した稲穂だけを収穫したものです。

多年草化した稲は、一度に全部が熟すのではなくて、8月上旬から10月下旬までおよそ3か月間にわたって次から次へと連続的に熟していくので、抜穂というやり方で収穫するわけです。

2回の抜穂のあと、10月下旬にいわゆる稲刈りをします。

こうしてちゃんと稔ることも収穫できることも実証できたので、とても喜んでいます。

こういう米作り、こういう収穫方法なら素人も玄人もありません。機械も不要です。お金もほとんどかかりません。100%自然がやってくれるということは、作る手間も暇も費用もほとんどかからないんです。

これは自給自足生活をしたい人や半農半Xをしたい人にとって、あるいは、怠けて、楽して米を作りたい人にとっても、願ってもない米作りです。

この全く新しい、前代未聞の米作りの仕方を

「稲の多年草化栽培」

と呼びたいと思います。

「稲の多年草化栽培」を、日本の米作りと言う大局的な視点でとらえると、全く新しい米作りとそれに伴う、新しい生活様式(ライフスタイル)が見えてきます。革命的な要素も含んでいます。

その特徴と今後の課題について簡単にまとめると、次のようになります。

0.大前提

稲の多年草化には不耕起・冬期湛水の田んぼ(収穫の時以外は一年中水を張った田んぼ)にする必要がある。

1.革命的な側面

米作りの常識が覆る。

① 米作りは大変

→ 楽して、怠けて、収穫だけやればいい米作りが

可能となる

② 米作りは素人にはできない

→素人でも簡単にできるようになる

③ 人手が必要

→ 一人でもできてしまう

④ 機械や設備が必要

→ 機械も設備もほとんどいらない。

ただし、脱穀機ともみすり機と精米機はどこかで借りる必要がある。あるいは、その作業を委託する必要がある。(全然難しくない)

2.新しい「米作りのある生活」

①自給自足生活の中心である主食の確保が格段と簡単になる。

→ゆとりのある自給自足生活や半農半Xの生活へ。

②生産現場としての田んぼの概念が変わる

→多年草稲の田んぼは美しい「稲の庭園」として、

鑑賞の対象となりうる。 (タイトル背景の写真参照)

芸術的対象になる。

→田んぼの一部に自生した多年草化稲がある

だけでいいという意識が芽生える 。

→自然が与えてくれるお米だけで満足する生活へ

3.制約・課題

① 一年中水を確保できる場所がとても限られている

(最大の課題)

② 多年草化のメカニズムがまだよくわかっていない。

どこまで技術化できるのか。(最大の研究課題)

③ 抜穂(ぬいほ)、すなわち、穂刈による収穫は

非常に時間がかかる

(自給自足用田んぼなら対応できる)

④何年間収穫できるのか、不明。

(まだ3年以上の実績はない)

⑤大規模化、産業化が可能かどうかは全くの未知数。

(相当難しいと推定される)

今年は4回観察会を開催しましたが、合計で70名もの参加があり、人々の関心が高まってきました。参加者の中には来年から「稲の多年草化栽培」に挑戦する方も何人か出てました。また、今まで全く米作りに興味のなかった市民の皆さんに中にも「これなら自分にもできる。」と、興味を持つ人が大勢現れました。

ぜひ、日本各地で稲の多年草化栽培に挑戦する人が現れてくれることを願っています。

多くの方の挑戦とその結果を持ち寄ることで、多年草化栽培の実現性はどんどん高まるだろうと思います。

以上

★2019年5月15日

6月12日(水)午後1時より研究機関、雑誌社、新聞社等を対象として現場での説明会を開催いたします。その詳細は 以下をご覧ください。

参加をご希望される組織や団体は、名前、住所、電話・ファックス番号、メールアドレス、参加者名を明記のうえ、以下の大家族のメールかファックスにお申し込みください。

nagomi@dai-kazoku.jp

daichinouta4@gmail.com

ファックス:042-757-7163

合資会社 大家族

代表 小川 誠

多年草化した稲の写真は以下をご参照ください。

さとじまんは、現在、発芽中です。

今年多年草化した喜寿もち

以上

大家族の不耕起・冬期湛水の田んぼでは5年前から稲が冬の寒さを乗り越えて翌年も再生するという非常に珍しい現象が起こっています。それを稲の多年草化と呼んでいます。2019年も恐らく多年草化が起こるだろうと予想しています。多年草化した稲がもう一度再生して、“2歳の稲”になったこともあります。

仮に、稲が何年も多年草化するようになると、理論的には1回田植えをしたら、2年目からは田植えも苗作りも不要になります。不耕起・冬期湛水の田んぼは雑草も生えませんから、ただ見ているだけで収穫ができるようになります。それは正に夢のような話です。しかし、この研修会ではその夢を追って、ファンタジーを描いて、多年草化した稲の様子を観察しながら、多年草化を技術的に確立する可能性を追究していきます。

わくわくどきどきする、とても面白い研修会になると思います。

自然の中で夢を追いたい方、あるいは楽してお米を作りたいと思っている方は、ぜひ奮ってご参加ください。

毎回、講義と実習が半分ずつとなります。

第1回目 種まき 4月14日(日) 午前10時~午後2時半

第2回目 田植え 6月16日(日) “

第3回 出穂の観察 8月4日(日) “

第4回 穂刈り 9月22日(日) “

第5回 稲刈り 10月20日(日) “

第6回 脱穀と冬の準備 11月4日(日)“

収穫祭 (費用別途1000円) 11月23日(土) “

参加費: 通年 30,000円

スポット参加: 1回 5,000円

会場:相模原市中央区田名の田んぼ

特典: 多年草化稲の種がもらえます。

今年田植えした稲のお米、玄米5㎏がもらえます。

申し込み: 申込用紙→(多年草化稲の研修会 申込書)をダウンロードして、以下のいずれかのメールに送ってください。

nagomi@dai-kazoku.jp

daichinouta4@gmail.com

(今年の「いのちいきいき米」の天日干し)

新米には二種類あります。

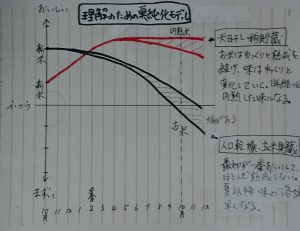

現代のお米の生産流通方式、すなわち、コンバイン+人工乾燥+玄米低温貯蔵では、新米は確かにおいしいけれど、お米はほどんど熟成しないで、夏場以降味が落ちていって、一年もたつと古米になってしまいます。(下図参照)一方、有機栽培+天日干し+籾貯蔵(+適度の温度管理)の場合は、新米はコンバイン米ほどおいしくないけれど、立春のころになると、コンバイン米を凌ぐ本来のおいしさが出てきます(=立春米)。それからは時間の経過とともにじっくりと熟成していって(=熟成米)、おいしさを保ち続け、一年もたつと、まろやかな円熟米になります。

大家族ではお米の年間購入を受け付けていますが、お客さんは固定客がとても多いです。おそらくその最大の理由は、このような味の変化を楽しんでいらっしゃるからではないかと思います。

また、2年ばかり積極的に円熟米を売ったことがありましたが、新米と同様によく売れました。11月に店頭に立って、巷では新米真っ盛りの中、あえて円熟米を一口サイズのおにぎりにしてお店に持っていて、買い物客に味見をしてもらったことあります。100名を超お客さんは皆さん一応に「おいしい」と言ってくれて、そこで「一年前のお米ですよ」というと、目を丸くして、あるいは首をかしげて、とても驚かれていました。その場で円熟米を買っていく方も何人かいました。

(天日干しした稲を脱穀しているところ)

私の経験では、円熟米は、少なくとも再来年の3月ぐらいまではおいしくいただくことができます。

さて、そこで、江戸時代のお殿様や公家が食べていたであろう(と、私が勝手に想像している)、旧暦に沿ったお米の食生活、「立春米→熟成米→円熟米」の年間注文を受け付けようと思います。つまり、今年獲れたお米を来年2月から再来年1月まで毎月お届けする形での年間購入です。ちょっと遊びっぽいですが、自然の道理にはかなっていると思います。

購入の仕方は、「いのち生き生き米」をご覧になってください。

小川

🔶 お米作りは難しくない!

これが大家族が市民の皆さんにお伝えしたい最大のメッセージです。やってみれば、本当にわかります。お米作りは難しくないんです。

🔶 自分や自分の家族が食べるお米は自分で作りましょう!

これが大家族が市民の皆さんにお届けしたい一番の提案です。自分で汗水流して収穫した自分のお米を食べたとき、どれほど感動することか! ぜひその感動を味わっていただきたいと思います。

自分の命を一番よく養ってくれるお米を自分で作ることが、どんなに生きる力を与えてくれることか、ぜひそれを実感していただきたいと思います。

🔶 米作りを通して、大地との繋がりを取り戻しましょう!

現代人は、とりわけ都市の住人は、アスファルトの上を歩くだけで、大地との繋がりを断ち切られてしまっています。それが、田んぼに足を踏み込んで、自然の土に、大地に触れると、大地の気が足裏から一気に体を駆け上ってきて、詰まっていた頭の中をきれいに掃除して、頭の毒素を一気に大地へと流し出してくれます。そうして、頭がすっきりします。体は大地の清浄なエネルギーで満ちます。そうして、頭でっかちだった体のバランスが戻ってきます。心が爽快になります。

お米作りを通して、そのように、都会生活で歪んだ心と体を元の自然な状態に戻すことができます。

🔶 米作りで60兆の細胞を喜ばせましょう!

私達日本人は前世過去生のどこかで一度ならず米を作っています。それは60兆の細胞の一つ一つにしっかりと記憶されています。米作りをすることで60兆の細胞の中にあるDNAにスイッチがONになって、眠っていた民族の記憶が蘇ります。そこから新しい自分が、大地と繋がった自分が生まれてきます。きっと日本人であることの喜びを感じるようになることでしょう。

どうぞ、一歩踏み出して、今年は米作りに挑戦してみませんか。大家族が皆さんのその思いを全面的に支えて、豊かな実りへたどり着けるように、お手伝いさせていただきます。

詳しくは当HPの「やってみ田んぼ」をご覧ください。

詳しくは 当HPの「やってみ田んぼ」をご覧ください。