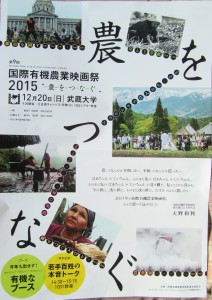

武蔵大学で開催された国際有機農業映画祭に行ってきました。そこで上映された最初の映画の題は「What makes the seed grow?」,日本語の題は「種をつなぐ人々」。アメリカで巨大種子会社を相手に在来種を守ろうとしている人々の戦いを描いたドキュメンタリーです。

在来種に押し寄せる危機をひしひしと感じさせる映画でした。そのことはまたほかの時に触れたいと思います。今日は、その映画の題となった問い、What makes the seed grow? (何が種を成長させるのか)について考えてみたいと思います。

映画では、お母さんと一緒に種をまいた女の子がおかあさんにそんな質問をしました。すると、長く有機農業を生業としてきたお母さんは言葉に詰まってしまいます。同じ問いを有機農業にかかわる多くの大人に発すると、やはり多くの大人は答えに窮してしまいます。

中には、やっと答えをひねくりだした人もいます。

「それは哲学的な問題だ。」

「それは一種の魔法だね。」

「種が種を育てるのよ。」

などと、ほとんど答えになっていません。

みなさんなら、その小さな女の子の問いにどう答えますか。

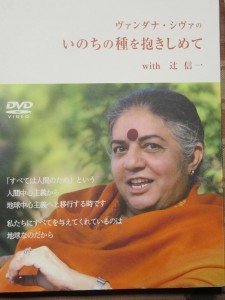

すると、世界的な環境活動家で、在来種の保護の第一人者でもある、インドのバンダナ・シバさんがこう答えます。

Life makes the seed grow. ( 命が種を成長させる。)

私もそう思います。

それでは、バンダナ・シバさんの答えをヒントに、私なりに女の子の質問に答えたいと思います。

バンダナ・シバさんが言う「命」のことですが、生命は本来宇宙的な現象ですが、わかりやすくするために、私は「地球生命体」というふうに絞り込みたいと思います。それは物質的な地球に対して、目に見えないもう一つの地球、すなわち、地球のすべての生命の源である、生命としての地球ことです。ですから、平たく言うと、

地球生命体が種を育てる

というのが私の答えです。

それをもう少し詳しく説明します。

まず、種は命そのもののように見えますが、基本的な性格を言えば、「生命の設計図」であって、それを作動させる最小限の機械が備わったものです。言い換えると、その種の一生に関するDNAを貯蔵し、それが作動する回路と最小限の動力部分を備えたものです。

例えば、テレビを動かすには、電気がいります。電気があって初めて、テレビはテレビの機能を果たします。それと同じように、種を機能させるには、水と温度が必要です。だから、種そのものは、動くもの=命ではありません。

種は基本的には生命の設計図だから、500年、1000年、地下に埋もれていても、条件が整えば、芽を出すことができるのです。種が命だったら、そんなに長生きはできないと思います。

しかし、例えば、私たちが主食とする稲の種=玄米は、その「命の設計図」に栄養分がたっぷり組み込まれています。それを、水につけると発芽します。だから、玄米は一つの命だと言っても日常生活においては問題はなく、また間違ってはいません。

しかし、正確に言うと、その玄米あるいは、殻のついた籾は、適度な温度と水がないと、永遠に発芽できません。つまり、生きた命とはならないのです。そこのところが非常に重要な点です。その時、玄米に何が起きているのでしょうか?

私は、水の精霊、そして温度は火の働きですから、火の精霊、その両者が種の中で出会うとき、地球生命体が種の中に命を導き入れることができるようになるのではないかと考えています。それは大変神秘的で、聖なる瞬間だと思います。

ちょうど、天地創造の神が土から人を作り、そこに生命の息を吹きかけることで、アダムが生命を得て、人間となったたように、一粒の種は、水の精霊と、火の精霊と、地球を包み込む、地球生の命が同時に種の中で出会うことができたときに、「生命の設計図」が作動して、一つの生きた命になるのです。

種をずっと見つめてきて、私は今そのような理解をしています。これはいわば小川仮説ですね。

ただ、このようなことをあの女の子に説明しても、わかってもらえないでしょうね。

だから、バンダナ・シバさんの答え、「命が種を育てるのよ。」を少しだけ言い換えて、「地球の命が種を育てるのよ。」と言えばいいのだと思います。

なお、ジャガイモ、サツマイモ、サトイモ、など、茎で増える作物があります。これらも種ですが、生きた細胞がそのまま増殖するので、クローンです。それは、また異なった成長の仕方をします。上で検討した種は、花を咲かせて受粉してできる種のことです。