現代農業は機械無しには全く成り立ちません。現代社会もあらゆる産業において機械無しには全く成り立ちません。このことに異議を唱える人は一人もいないでしょう。

ところが、「人間の真の幸せな生活とはどういう生活なのか」という問いを真剣に考え抜いたときに、機械は無くていいと断言した人が、農業に深くかかわった有名な人物の中で少なくとも二人います。それは、福岡正信とマハトマ・ガンジーです。機械は人間を幸福にしないと結論付けたのです。

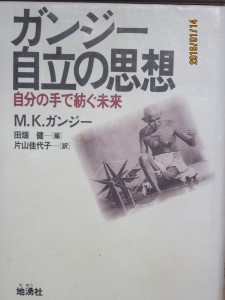

インド独立の父、マハトマ・ガンジーのことは皆さんもよくご存じでしょう。しかし、ガンジーがその独立運動の思想的背景に現代物質文明に対する根本的な疑問を抱いていたことは日本ではあまり知られていないかもしれません。ガンジーは、特に機械化文明が作り出す極端な貧富の格差の問題にすでに1世紀も前に気付き、現代物質文明の根本的な欠陥に気付いて、その独立運動では、機械を排除してインドの伝統的な生活の復活を掲げたのでした。だから、彼の写真にはよく糸車で綿を紡ぐ写真が使われているのです。

福岡正信さんも早20代でガンジーと同様な認識を持つにいたって、機械を使わないで機械以上のことを可能とする農法に取り組んだ人です。そして、ついに自然農法を確立しました。彼のすごいところは、不耕起、無農薬、無除草、無施肥によって稲作で機械化した化学農法よりも高収量を実現して見せたところにあります。

私も様々な農業機械を使って作物を栽培していますが、今でも「自然と調和した農業に果たして機械は必要か」という根本的な問いを持っています。もちろんそう簡単に答えは出ません。

現代物質文明は超高度化した機械文明です。そこに潜む今根本的な問題とはいったいどういう問題でしょうか。

『ガンジー 自立の思想』(地湧社)著した 田畑 健さんがその本の解説でそこのところを見事に解き明かしています。

「機械は人間を幸福にするか」という哲学的な問いをお持ちの方には大変お勧めの論文です。もちろん、本論のほうもガンジーの思想についてお知りになりたい方にはとても役に立つ本です。

余談ですが、ガンジーの思想は遺伝子組み換え種子やその作物の問題を考えるときにも参考となる点が多々あります。

小川 誠